AMOR A DIOS

[331]

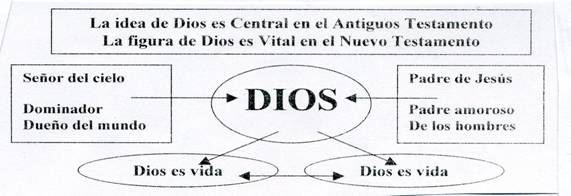

El primer mandamiento de la Ley de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es el amor a Dios, Padre de todos los hombres y Padre de Jesucristo, que nos amó primero y a quien debemos amar por encima de todo amor humano. Y el segundo mandamiento del Decálogo es respetar por amor, no por temor, el nombre divino, eco y reflejo del Señor Dios y Padre de Jesús y Padre de todos los hombres.

El amor a Dios no es un deber, es un placer. No es deber como los demás: por deber no se llega al auténtico amor. Es la alegría de sentirse cerca del Padre bueno, a quien todo se lo debemos y de quien todo lo esperamos, lo que nos hace amarle con sinceridad.

El soneto anónimo del siglo XVI que mejor expresa lo más puro de ese amor puede dar la pauta de lo que es amar:

"No me mueve mi Dios para quererte

el cielo que me tienes prometido;

ni me mueve el infierno tan temido

para dejar por eso de ofenderte.

Tú me mueves, Señor; muéveme el verte

clavado en una cruz y escarnecido;

muéveme ver tu cuerpo tan herido;

muévenme tus afrentas y tu muerte.

Muéveme, en fin, tu amor en tal manera

que, aunque no hubiera cielo, yo te amara

y, aunque no hubiera infierno, te temiera.

No me tienes que dar porque te quiera;

pues, aunque lo que espero no esperara,

lo mismo que te quiero te quisiera.

1. Los signos del amor

El cristianismo, para entender y expresar el deber de amar a Dios y para considerarlo como objeto primero de todo culto, se apoya en la revelación de Dios. "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas." (Dt. 6. 5) "Yo, el Señor, soy tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses. No te harás escultura ni imagen ni de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás nunca ante ellas ni les darás culto." (Ex 20, 2-5).

Jesús recogió este mensaje y repetidamente lo recordó, cuando el diablo le tentaba y cuando le preguntaban por el primer mandamiento de la ley.

Al demonio le respondía con el valor de la Escritura Sagrada: "Está escrito: Al Señor tu Dios adorarás, sólo a él darás culto." (Mt. 4. 10)

Y a un maestro de la Ley le argumentaba: "Has dicho bien: “el primer mandamiento es "Amarás al Señor tu Dios...". Pero el segundo es semejante: "Amarás al prójimo igual que a ti" (Mt. 22. 38-40). Es la esencia de la religión: la del Antiguo Testamento, adorar y amar a Dios; la del Nuevo Testamento: amar al prójimo por amor a Dios.

El amor a Dios se manifiesta sobre todo por la adoración, que es el reconocimiento, interno en la conciencia y externo en el culto público, de su supremacía divina. Esa adoración y ese culto se expresan en diversas formas: la plegaria, el sacrificio, las ofrendas, los votos y promesas, las donaciones para el culto y las limosnas para el prójimo; y sobre todo la recta vida en su presencia y ajustada a su voluntad sagrada.

El Catecismo de la Iglesia Católica dice: "Adorar a Dios, orar a El, ofrecerle el culto que le corresponde, cumplir las promesas y los votos que se le han hecho, son todos ellos actos de la virtud de la religión que constituyen la obediencia al primer mandamiento." (Nº 2135)

Para entender lo que es y significa el amor y la adoración no basta la razón que nos dice que, si Dios es nuestro Creador y nuestro Padre, hemos de reconocerlo como tal. Es preciso acudir a las enseñanzas de Jesús para entender que el Dios que se presenta en el Evangelio es cercano, providente, amoroso y paternal, no sólo el Señor del universo.

Con esa actitud aprendemos a amar a Dios como El quiere ser amado y nos ponemos en disposición de venerar su nombre sagrado, que es el nombre que está por encima de todo nombre.

A Dios se le debe adorar en todo lugar y se le debe adorar en espíritu y en verdad. La profundidad de este mensaje de Jesús a la samaritana (Jn. 4. 24) es la clave para entender lo que es la adoración por amor a Dios tal como Jesús la quiere. Es el contenido del primero y del segundo mandamientos de la Ley divina.

2. El deber de amar a Dios

La grandeza de Dios exige el culto, el agradecimiento y el respeto filial. Primero lo hacemos por ser el Señor de todo lo que existe. Y es la respuesta a la misericordia que tiene y ha tenido siempre con los hombres. Ese culto que los hombres tributan a Dios lo llamamos respeto, veneración, agradecimiento y, sobre todo, adoración. Ante Dios, Ser Supremo e incomparable, todo lo demás pasa a segundo lugar. Es el primer deber de todo hombre inteligente y libre.

Así lo entendieron los profetas antiguos, así lo expresó Jesús, así lo recogió la Iglesia desde los primeros tiempos.

2.1. Amor y adoración

Pero los cristianos, aleccionados por Jesús, no nos quedamos en un amor basado en la razón y fruto sencillo de nuestro sentido común y de nuestra reflexión. Nuestra originalidad espiritual está en que Jesús nos ha revelado un Dios presentado como Padre del cielo, no sólo como Señor del universo. La relación con Dios adquiere otras dimensiones más sencillas y más íntimas. Si no fuera porque Jesús nos declara hermanos suyos, hijos del mismo Padre, no nos atreveríamos a tratar a Dios con tanta "familiaridad".

Este sentimiento es el que hacía exclamar a S. Pablo: "Los que estamos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. No hemos recibido el espíritu de siervos, sino la dignidad de hijos adoptivos. Por eso nos atrevemos a exclamar: Abba, Padre. Es el Espíritu de Dios el que se une a nuestro espíritu, para dar testimonio de que en efecto somos hijos de Dios". (Rom. 8. 14-15)

La adoración es el reconocimiento de que Dios es Ser Supremo, Creador, Mantenedor de sus criaturas y que merece toda veneración. Y la adoración del cristiano es todo eso, pero además es amor, intimidad, confianza, sentido de filiación, en una palabra "entusiasmo", que significa compenetración amorosa con Dios.

2.2. Significado de la adoración

Así, pues, en consecuencia de este espíritu de hijos, los cristianos tributamos a Dios Padre, no una adoración de respeto y de temor, sino de amor, confianza y entrega en unión con Jesús. Sobre todo es una adoración compartida fraternalmente y en unidad misteriosa con Jesús, Hijo de Dios. El salmista proclamaba en la asamblea: "Señor, Dios Nuestro, ¡qué admirable es tu nombre por toda la tierra!" (Sal. 8, 2).

Adoramos a Dios como Iglesia, como Cuerpo místico de Cristo, no con gestos independientes de seres autosuficientes. En eso se diferencia la actitud del filósofo honesto, que reconoce la supremacía divina y la del creyente sencillo que se une a Dios en su corazón.

Hemos aprendido a preferirle sobre todas las demás criaturas. Si no lo hacemos, nos sentimos culpables. Y sabemos que no basta decirlo con palabras, sino que es preciso manifestarlo con obras. Hemos descubierto que el nombre de Dios requiere por nuestra parte gran respeto. Decir su nombre significa reconocer su presencia, su dignidad, su gracia. Es el nombre que más transforma la conciencia de quien lo ama.

2.3. Presencia de Dios

Los cristianos sabemos que Dios está en todas partes. Pero nos hemos acostumbrado a mirarle cerca de nosotros. Es casi incomprensible para los que no viven el mensaje de Jesús.

* Dios está en lo supremo del cielo, es decir se halla en todas partes, pues es Creador del universo. Y nos gusta mirar hacia arriba, hacia el firmamento, al pensar en Dios.

* Pero también sabemos que está dentro de nosotros, sobre todo cuando somos portadores de su gracia y trabajamos por los demás. Le miramos, pues, en nuestra intimidad.

* Y también hemos aprendido de Jesús a ver a Dios en nuestro prójimo, sobre todo en quien sufre en el cuerpo y en quien tiene necesidades espirituales.

Esta triple mirada es la base de la ascética cristiana, la que se basa en el Evangelio y la que se comparte con los demás creyentes. La armonía entre las tres dimensiones: cósmica, íntima, práctica es condicionante para ver a Dios en la realidad de la vida. Si alguno de los tres aspectos se desajusta podemos desviarnos hacia lo mítico, hacia lo místico o hacia lo filantrópico.

3. Culto a Dios

El Catecismo de la Iglesia católica recuerda el deber que tenemos de tributar nuestros homenajes a Dios. "El deber de rendir a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. Esa es la doctrina tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades, respecto a la religión verdadera y a la única Iglesia de Cristo" (Nº 2105). El culto a Dios, es el acto o la actitud del ser inteligente que le reconoce como Ser Supremo y se siente agradecido por cuanto ha recibido de El. En consecuencia le expresa con su vida el amor sobre todas las cosas que le profesa y le declara su veneración suprema.

3.1. Amor sobre todo

El amor que Dios nos manifiesta exige de nosotros respuesta. La primera respuesta es la supremacía de ese amor. Nada puede pasar por encima de El.

Por eso sentimos la necesidad de ofrecer al Señor, personalmente y en comunidad con otros creyentes, muestras de respeto y de veneración. Y nada de los que nos reclame en el mundo: placeres, posesiones, sabiduría, poder, ostentación, puede ser más fuerte que ese amor.

Llamamos culto a esas muestras, gestos y acciones de respeto y de veneración que ofrecemos a Dios. Lo hacemos de muchas maneras y siguiendo el generoso impulso del propio corazón.

3.2. Insuficiencias y pecados

Si no damos muestras de ese amor es porque nos hallamos alejados de Dios. Son muchos los pecados opuestos al amor a Dios, tantos como modos existen de escaparse de la relación afectuosa y comprometedora con El.

Podemos repasar algunos de esos modos de huir del amor a Dios.

3.2.1. Ateísmo

Es la negación de la existencia divina (ateísmo teórico) con argumentos vanos y con planteamientos falaces y malintencionados. Ateísmo es prescindir más o menos conscientemente de esa existencia (ateísmo práctico) y llevar una vida marginada del Creador, que reclama de nosotros gratitud y respeto.

Más que una negación divina explícita, que tantos pensadores han tenido por postulado filosófico materialista, hedonista o pragmatista, el ateísmo, como pecado, es el menosprecio, incluso desprecio, de lo que la razón sana reclama como evidente: que Dios existe y el hombre tiene que obedecerle por creer en El. De manera particular, el ateísmo pecaminoso para el cristiano es infravalorar la relación filial con un Dios, que es Padre providente y amoroso.

3.2.2. Indiferencia y escepticismo

Se llama también acedia, tibieza y pereza espiritual. Implica desinterés por lo divino y rechazo del gozo que viene de Dios. Es ateísmo práctico, razonado o no, que conduce a una actitud de incredulidad y negación práctica de la dependencia divina. Se comienza por el incumplimiento de su ley moral y se termina por amortiguar los remordimientos.

Se niega la existencia de Dios por molesta y se vive de los sentidos y de los intereses egoístas de cada día.

El pecado de indiferencia no es la pobreza espiritual de quien por educación o por vida viciosa no puede hacer otra cosa; es más bien la maldad culpable de quien conscientemente se margina de lo religioso para evitarse molestias.

3.2.3. Idolatría y politeísmo

Es adorar a otros dioses, muchos o pocos, y negar la supremacía del único Dios verdadero que se reveló a los Patriarcas y se presentó como Padre por medio de Jesús.

Esa idolatría puede revestir muchas formas. Unas veces se orienta hacia los astros (astrolatría) como si fueran seres animados que nos observan. Y en tiempos antiguos se centraba en determinados animales (zoolatría), objetos materiales (fetichismo) o espirituales (espiritismo) o incluso demonios (demonolatría), que se suponían divinos y dominadores del hombre.

Por increíble que parezca, los movimientos demonolátricos todavía abundan hoy, tal vez por la ingenuidad de muchos adoradores o acaso por intereses eróticos, económicos o sociales. El culto diabólico es una aberración inigualable. Pero existe con abundancia y el creyente debe ser advertido de sus reclamos exóticos y esotéricos y de la posibilidad de encontrarlo como tentación.

Cuantos los practican o lo promueven ofenden gravemente a Dios y perturban en ocasiones irreversiblemente su conciencia de hombres, pues caen en la peor de las idolatrías objetivamente posibles en este mundo.

3.2.4. Fetichismo y superstición

Sin llegar a idolatría, hay a veces ocasiones en que se asocian los valores espirituales con objetos influyentes en la vida del hombre. Cuando el culto se impurifica con fetiches o amuletos estamos en el desorden espiritual, que suele ir acompañado de algún grado de deficiencia ética y que conduce fácilmente al espiritismo o a la superstición total.

Tales son las creencias en los signos astrales, por ejemplo del Zodíaco, o en la acción de determinadas figuras terrenas a las que se atribuye poderes espirituales y mágicos. Llevar signos que reflejan creencias en poderes misteriosos con sentido de protección o dependencia es irreligioso en la medida en que tratan de conseguir sus portadores lo que sólo Dios les puede dar: seguridad, bendición o trascendencia.

El espiritismo es una forma sutil de fetichismo. También es desorden pues fomenta la creencia en espíritus que influyen en los hombres y a veces estimulan prácticas adivinatorias o mágicas.

En la medida en que estas prácticas atentan al culto honesto al verdadero de Dios constituyen una aberración espiritual y suponen un engaño escandaloso para mentes frágiles o para personalidades que rozan la frontera de lo patológico.

3.2.5 El sacrilegio

Profanar o tratar de forma irreverente o indigna determinados lugares, acciones, objetos o personas sagrados es un pecado contra Dios y contra el respeto que sus cosas merecen.

El sacrilegio supone la negación del derecho de Dios a un culto de preeminencia. Con acciones sacrílegas se abusa de su misericordia, pues se cometen ofensas con la presunción de la impunidad.

Hay muchas formas de sacrilegio: la calumnia antieclesiástica, el robo de bienes consagrados a Dios, el acercarse de forma indigna a un sacramento, la simonía o comercio de cosas espirituales, las plegarias irreverentes, las profanaciones de personas o de objetos sagrados.

3.2.6. Herejía y apostasía

El vincularse a doctrinas rechazadas como rectas por la Iglesia o el renunciar a la propia fe de forma consciente tienen vínculos semejantes: la oposición a la verdad. Son pecados similares contra la fe y ofensas a Dios contra la obediencia que se le debe.

La herejía no es el simple error, sino la obstinación en él. Y la apostasía no es simple renuncia a la fe, sino la adhesión pertinaz a la falsedad que aleja de la fe. En la medida en que el error y la falsedad se aceptan, la ofensa a Dios existe.

3.2.7. Cisma y rebeldía.

Algo similar acontece con la ruptura con la comunidad de fe que Dios quiere que inspire la vida de sus creyentes. Esa comunidad, la Iglesia, es garantía de culto recto. En la medida en que una persona, por orgullo o por capricho, rompe con la autoridad de la Iglesia, se aleja de Dios. La ruptura es cisma y la rebeldía es cisma agresivo. Ambas actitudes no son estrictamente pecados de irreligión (si la doctrina recta se conserva), pero se oponen a la recta fe que exige la humildad para reconocer en dónde dios ha querido depositarla.

3.2.8. Duda y desconfianza

También es un desorden la duda consciente o la desconfianza permanente en la comunicación que Dios ha hecho a los hombres. Sin alegre confianza en Dios y en sus representantes y sin serena seguridad en lo que se cree no puede haber fe verdadera y fecunda.

La crítica sana, oportuna y respetuosa, y llena a amor a quien se crítica, no afecta a la fe. Pero la crítica amarga, demoledora y despectiva aleja de quien se critica y de la fe en que se apoya la autoridad. No hay que confundir fe sana con ingenua docilidad o credulidad ante la persona humana que representa la autoridad divina. La crítica amorosa no sólo es un derecho del creyente sino en ocasiones un deber.

Con todo, es frecuente que personas de autoridad y profundidad teológica confundan la crítica sana y necesaria con la popularidad periodística a la hora de adoptar posturas o formular declaraciones que sirven más para halagar la vanidad de quien las hace que para asegurar la verdad.

3.2.9. Desesperación

El fruto de la desconfianza es la pérdida de fuerza en la esperanza hasta llegar a lo contrario a ella, que es la desesperación. En esa situación puede haber grados que van desde el desconcierto hasta el despecho, desde la vacilación hasta la dolorosa y perturbadora destrucción de toda confianza en Dios.

La desesperación es pecado contra Dios si implica desconocimiento culpable de su misericordia, de su poder, de su justicia. Si es sólo un estado psicológico de perturbación afectiva o de trastorno ideológico, las situaciones personales pueden resultar difíciles de catalogar éticamente. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: "Por la desesperación el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal; llega a desconfiar de su auxilio divino para llegar a ella o en el perdón de sus pecados. Se opone a la bondad de Dios, a su justicia - aunque el Señor siempre es fiel a sus promesas - y a su misericordia." (Nº 2091)

3.2.10. Presunción

Es la vana confianza en las propias opiniones religiosas o en las propias fuerzas espirituales para mantener la fe en su pureza y plenitud. Le fe es un don de Dios y sólo con humildad ante Dios se puede recibir y conservar.

Confiar más en los propios dones que en los divinos es una actitud ingenua y arrogante. En la medida en que es ingenuidad es más simpleza de mente que pecado. Pero si es expresión de orgullo y desprecio de Dios, el alejamiento de la verdad es pecaminoso.

3.3. Odio a Dios

Resulta incomprensible que Dios pueda ser objeto de odio, lo más opuesto al deber del amor. Pero, como tal actitud es posible, hay que recordar en la catequesis que es el peor de los pecados.

Sólo el espíritu diabólico es compatible con la aberración creacional que el odio a Dios significa. En la medida en que el hombre caiga en esta aberración dolorosa e inexplicable, se halla totalmente marginado de lo divino.

El odio a Dios es una situación adelantada de condenación eterna. Salvo un milagro de la divina bondad, es la negación de toda posibilidad de salvación.

4. Respeto al nombre divino

El Señor dijo al dar la Ley a los israelitas: «No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios» (Ex 20, 7; Dt. 5, 11). Era tan sagrado ese nombre para ellos que nunca se atrevían a pronunciarlo ni a escribirlo.

Jesús añadió, recordando ese deber: "Se dijo a los antepasados: “No perjurarás”... Pues yo os digo más: no juréis en modo alguno." (Mt. 5. 33-34).

El respeto al nombre de Dios no es temor a quien está detrás de él. Es admiración amorosa, es reverencia, sorpresa, muestra un amor profundo al Ser maravilloso que es Dios.

4.1. El nombre más santo

El deber de respetar el nombre de Dios constituye el segundo mandato del Decálogo: "No tomar el nombre de Dios en vano". Y ese mandato prescribe hablar de Dios con reverencia, no jugar con expresiones que impliquen inconsideración o ligereza, mirar ese nombre como único en el mundo y en la eternidad.

Cumplir ese precepto pertenece, como el primer mandamiento, a la virtud de la religión y exige cierto control de la palabra cuando de pronunciarlo se trata.

Las consignas del mismo Cristo sobre el uso del nombre divino no dejan lugar a duda: "Habéis oído que se dijo a los antepasados: «no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos». Pues yo os digo que no juréis en modo alguno... sea vuestro lenguaje: «sí, sí»; «no, no»: que lo que pasa de aquí viene del Maligno" (Mt. 5. 33-34 y 37; Sant. 5. 12).

De manera particular hay que recordar que en la Escritura Sagrada conocer a uno por su nombre es intimar con él y es amarle. Conocer y amar el nombre de Dios es identificarse con él, venerarle y amarle. Por eso el segundo mandamiento, en el fondo, es lo mismo que el primero. Implica profundidad, compromiso y gran benevolencia.

Y no es que el tal nombre en castellano sea mágico de por sí: al fin y al cabo es una forma declinada (el genitivo) de Zeus (en latín Deus) y, por lo tanto, una palabra mitológica y muy humana. Es más expresivo bíblicamente el nombre divino en hebreo arcaico: El, Elhoim. Y también lo es, después de Moisés, el término Yaweh; aunque otros nombres: Adonai, Shaday. Qadosh, son frecuentes en la Escritura y expresan los vínculos con Dios.

El término Dios se usa de formas diferentes en las diversas lenguas: en inglés god, en alemán gott, en eslavo boge, en árabe Alá. Quien está detrás de ese Nombre superior a todo nombre es quien merece la máxima veneración. Se trata del Ser Supremo.

Por eso el hombre no puede usar a la ligera ese nombre sagrado; ni con palabras ni con otros signos. Lo debe guardar en el corazón y en la memoria con un silencio reverente de adoración amorosa (Za. 2. 17). Y siempre que lo pronuncie, lo hará con amor y deseos de bendecirlo, alabarlo y glorificarlo (Sal. 29. 2; 96. 2; 113. 1-2).

4.2. Respeto y veneración

El respeto al nombre de Dios implica para el cristiano una originalidad. Es un nombre de familia. Es el nombre del Padre de todos, padre amoroso y misericordioso, sabio y justo, providente.

La realidad misteriosa y sagrada que el nombre divino evoca, gracias a la revelación de Jesús cobra una dimensión nueva de cercanía y de confianza, no de temor y de sorpresa.

Jesús, enseñando a sus discípulos el padrenuestro, es la mejor referencia a lo que el nombre de Dios significa. En la segunda petición de su plegaria decía: "santificado sea tu nombre".

Son hermosas las palabras que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica a este respecto. Se refieren al nombre de Jesús y, por extensión ,al nombre del Padre eterno: "El fiel cristiano debe dar testimonio del nombre del Señor confesando su fe sin ceder al temor (Mt. 10. 32; 1 Tim. 6. 12). La predicación y la catequesis deben estar penetradas de adoración y de respeto hacia el nombre de Nuestro Señor Jesús”. (Nº 2145)

4.3. Ofensa al nombre divino

Cuando un cristiano no está bien formado, corre el riesgo de multiplicar los cultos que no resultan agradables a Dios.

Jesús condenó frecuentemente a los que ofrecían a Dios culto vano, rutinario, vanidoso, incluso supersticioso, sobre todo si lo hacían con hipocresía. Después de las diversas condenas que formuló de la piedad farisaica, en el Evangelio de S. Mateo, leemos: ¡Ay de vosotros escribas y fariseos que ofrecéis a Dios el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero no os preocupáis de lo más importante que señala la Ley, que es la misericordia, la fe y la justicia. Esto último es lo más importante, aunque no dejéis de hacer lo primero. ¡Guías ciegos, coláis un mosquito y os tragáis un camello!" (Mt. 23. 21)

4.3.1. Irreverencia

Es el empleo del nombre divino sin respeto ni consideración a su grandeza, unas veces por juego o ligereza y en la mayor parte de las ocasiones por incultura religiosa y por rusticidad espiritual, que son situaciones frecuentes por desgracia.

La irreverencia indica pobreza de espíritu, ignorancia y desconsideración, es decir carencia de sensibilidad espiritual. Y por ello puede hacerse acreedora a cierta comprensión moral. Pero si la irreverencia es fruto de la impiedad y si sus formas se orientan al sarcasmo o a expresiones ofensivas, se llega con ella a los límites de la blasfemia.

4.3.2. Perjurio

La forma más frecuente de esa irreverencia es el jurar sin motivo en base al nombre divino. Jura quien para dar fuerza su palabra invoca a Dios por testigo de lo que se dice, quien promete por el nombre de Dios algo que no tiene intención de cumplir, o quien no cumple lo prometido habiendo puesto el nombre de Dios de por medio.

El perjurio es pecaminoso por ser menosprecio a lo que el nombre de Dios representa, que es el mismo Dios. Y el peor perjurio es poner el nombre de Dios como prueba y refrendo de que se va a hacer una cosa mala: un crimen o un abuso. Entonces la ofensa ya resulta más que un sacrilegio, la profanación de lo más sagrado que existe.

Es preciso tener en cuenta que el poner el nombre de Dios como apoyo a una causa justa y honesta es un acto bueno de religión, según enseña San Pablo (2 Cor. 1. 23; Gal. 1. 20). La tradición de la Iglesia ha bendecido aquellos juramentos que van en esta dirección: los personajes públicos que juran sus cargos de alta responsabilidad ofreciendo a Dios como referencia de su conciencia y de su intención; los de quien refuerza una promesa con una llamada al nombre divino.

Si la autoridad religiosa o civil, en atención a la gravedad de un asunto, por uso tradicional o por imperativo de la función, exige el apoyo al nombre divino, el juramento no sólo está permitido, sino que es una fuente de mérito, como cuando se jura decir la verdad en un proceso o en un testimonio público.

Pero es evidente que la invocación del Nombre de Dios como testigo de la verdad que se declara, sólo puede prestarse con verdad, con claridad y en causas que merecen la pena por su importancia o su significación.

4.3.3. Blasfemia

Es la palabra ofensiva dicha contra Dios o las cosas divinas: sus santos, la Iglesia, las personas que le sirven o los beneficios que nos hace. La blasfemia es pecaminosa por ser irreverente con lo divino. No es tanto la grosería de las expresiones cuanto la maldad de las intenciones lo que define la blasfemia.

Expresiones elegantes y finas, dichas de forma mordaz e impía contra lo divino, pueden ser más blasfemas que las palabras soeces dichas contra Dios por un inculto.

Evidentemente que la blasfemia contra Dios es más pecaminosa que la dicha contra los santos o contra algunos objetos o lugares sagrados. Es conveniente recordar que muchos blasfemos materiales no lo son formales. Es decir que blasfeman sin saber que lo hacen. Educados en un lenguaje coprolálico y burdo, pueden resultar malhablados sin que conscientemente quieran ofender el nombre de Dios.

5. Conducta cristiana

El mensaje de Jesús a la samaritana, repetido con frecuencia a los fariseos y a los escribas, tiene que hacernos recordar a todos que es preciso tener cuidado, en el culto, con las formas erróneas y con los abusos supersticiosos.

5.1. Criterios cultuales

No es culto ni adoración el mero hecho de seguir las tradiciones religiosas, si no se hace con recta conciencia, con puro corazón y con actitudes piadosas.

La acción distraída y superficial y el mero cumplimiento rutinario de las plegarias o de las ofrendas puede resultar un rito más social que religioso.

- Si la acción adoradora se basa en supersticiones y en falsas creencias, que no responden a una fe sólida y sincera, no se puede hablar de culto a Dios sino de usos sociales.

- El culto a Dios tiene que ser realizado preferentemente en comunidad orante, ya que Cristo quiso que los suyos formaran un cuerpo místico. Pero debe existir en cada creyente la recta conciencia para orar y para ofrecer sacrificios y plegarias.

- Y se debe buscar en las acciones cultuales más la gloria de Dios que los intereses propios. Quien ofrece un acto de culto para obtener un beneficio y no lo hace con sumisión a lo que Dios quiera responder, agrade o no agrade, más realiza una tarea fetichista o simoníaca que una acción religiosa.

- Los actos cultuales que no diferencian la grandeza de Dios de las devociones infantiles o populares difícilmente pueden ser entendidos como actos de culto. Pero es bueno recordar que no todos los hombres tienen la misma formación y la misma capacidad y sensibilidad religiosa. Una persona sencilla que se acerca a Dios con formas elementales de culto puede agradarle más que el sabio teólogo que le habla desde su vanidad.

La parábola del samaritano y del escriba orgulloso rezando en el templo debe estar presente en quien quiera entender lo que es el culto cristiano. (Lc. 18.13).

5. 2. Formas del culto

Los cristianos ya no ofrecen sacrificios de animales en un templo terreno o sobre un monte sagrado. Su culto se transformó con Jesús en el sacrificio de la cruz, renovado continuamente en todos los lugares del mundo. Desde la muerte de Jesús los actos de culto son la Eucaristía, la oración, la ofrenda a Dios y a los hombres por Dios.

5. 2. 1. El sacrificio

El sacrificio cristiano sólo es la Eucaristía, que es la renovación en cada altar en donde se renueve lo que Jesús hizo con su pasión y muerte. El día antes ofreció a sus discípulos el pan y les dijo: "Esto es mi cuerpo"; y les ofreció el cáliz del vino diciendo: "Este es el cáliz de mi sangre". Aquello fue una acción de culto.

Pero Jesús añadió: "Haced siempre esto en memoria mía". Desde entonces la sangre de la víctima Jesús quedaba derramada en tierra y su cuerpo quedaba colgado en la cruz.

Ese sacrificio se renueva cada día en el altar y se hace presente en todo el mundo. Es único y perpetuo, perfecto y santificador, redentor y glorificador de quien lo hizo, Jesús, el Hijo de Dios, y de quien lo participa por la comunión: los seguidores de Jesús.

La Eucaristía es la cumbre del culto a Dios Padre y al Espíritu Santo por medio del Hijo.

4. 2. 2. La oración

Los cristianos aprendieron de Jesús a elevar al Padre plegarias y peticiones, alabanzas y promesas, acciones de gracias o súplicas de perdón.

Además de esas formas de plegaria, el espíritu de contemplación de la grandeza divina, de meditación de su Palabra sagrada, de su misericordia con el mundo, se hizo una oración permanente en los seguidores de Cristo, que de esa forma imitaban al Maestro.

La oración, en espíritu y en verdad, es un culto permanente que los creyentes ofrecen al Dios a quien aman.

5. 2. 3. Ofrendas y dones

Pero también los cristianos ofrecen sus dones y piden a Dios que los acoja aunque sean pobres. Esos dones son las limosnas para los pobres, las aportaciones para las templos y santuarios, las colaboraciones para mantener a los servidores del culto, los sacerdotes, las ayudas para mantener vivo el recuerdo de los misterios cristianos, los servicios para los hijos de Dios, sobre todo para los necesitados de consuelo, comida o apoyo.

Todo esto es culto agradable a Dios y merecedor de la recompensa divina.

5. 2. 4. Promesas y Votos

También son actos de culto los votos y promesas que se hacen con la intención sincera de cumplir lo que prometen.

Expresan con ellos la fidelidad a Dios a quien las hacen y reconocen con ellas la dependencia de quienes los formulan. Deben ser respetados si se hacen con sinceridad. Agradan a Dios en cuanto son formas de reconocer su supremacía.

Algunas de las promesas están asociadas a los sacramentos: la de renunciar a Satanás y a sus obras y vivir una nueva vida en el Bautismo, la de ser fiel en el matrimonio, la de entregarse a la Iglesia en el sacramento del Orden.

Algunos cristianos se sienten llamados a vivir bajo superiores y con reglas a las que obedecen; renuncian a la propiedad o al uso de bienes propios; aceptan la forma de celibato consagrado como signo del Reino de Dios. Esas opciones las consagran con "votos públicos o privados" en la Iglesia.

Otros cristianos hacen promesas y votos de acciones buenas de caridad, de piedad o de ejemplaridad: limosnas, peregrinaciones, acciones apostólicas, etc. Se comprometen a ir como misioneros o a colaborar en obras o grupos apostólicos. La fidelidad a las promesas demuestra respeto a Dios. Su cumplimiento es un culto religioso altamente meritorio.

5. 2. 5. Predicación

En cierto sentido la proclamación del Reino de Dios a quien no lo conoce, lo cual se llama evangelización, o la profundilación el mismo para quien ya lo ha descubierto o lo quiere celebrar (catequesis y homilía), son también una forma de culto (de cultivo) de la grandeza de Dios. Es el culto de la palabra que, junto con la Eucaristía, son los caminos para llegar a Dios.

Ensalzar con la palabra, con las buenas obras, con el arte sagrado, con la creación de instituciones o de recuerdos piadosos, es elevar el corazón a Dios y ofrecerle el tributo de la dependencia.

5.3. Desórdenes religiosos

También conviene recordar que la vivencia cultual debe estar regida por la prudencia, la moderación y la oportuna realización según el tiempo y el lugar, las posibilidades y las conveniencias y sobre todo las relaciones con los demás.

En ocasiones el culto puede exagerarse por excesos inmoderados, como en el caso de quien se entrega a las obras de piedad con descuido de los otros deberes también queridos por Dios: familiares, culturales o profesional. Entonces se peca por abuso de piedad mal entendida. Y se llama pietismo a esa actitud.

Pero es más frecuente la escasez de actos cultuales, como el caso de quien se limita a lo largo de muchos años al mero cumplimiento de la preceptiva misa dominical. Si no se hace más que lo obligatorio, si cierta penuria espiritual se apodera del espíritu, si no se ora de verdad y se ofrece a Dios algún tributo de amistad, algo falla, por defecto, en la vida cristiana.

6. Educar para el amor divino

La educación para amar a Dios y ser consciente del significado de ese amor es el primer objetivo de toda educación religiosa.

Importa que los educadores de la fe sean conscientes de ello. Pero también deben serlo de que nadie da lo que no tienen. Si ellos no sienten la necesidad de relacionarse con Dios apenas si podrán educar en el culto y en el amor.

Tres consignas deberían tener con claridad en su corazón en este terreno.

1. El amor divino no es una palabra, es más bien una experiencia, como acontece con todo lo que se refiere al amor humano. Eso quiere decir que sentir y vivir los gestos que Dios ha tenido con cada uno nosotros es el camino más acertado para llegar a ese amor.

2. Para el cristiano no es suficiente un amor racional a un Ser Supremo que existe más en la reflexión de la mente que en la vivencia del corazón. Descubrir la paternidad divina y no sólo su permanencia es el primer paso para acercarse a Dios. Es cierto que ese descubrimiento es un don del mismo Dios y El no se lo da a todos al mismo tiempo y de la misma manera. Hay que educar al cristiano en la humildad para pedir y en la rectitud para merecer recibir lo que se pide.

3. Al amor de Dios se llega por el amor al prójimo. "Si dices que amas a Dios y no amas al hermano, mientes, pues quien no ama a su hermano a quien ve no puede amar a Dios a quien no ve." (1 Jn. 2. 10 y 4. 20). Quiere ello decir que el amor a los hermanos es condición para llegar al amor a Dios.

Por otra parte ama a Dios sólo quien cumple su voluntad. La vida honesta, justa y piadosa es el único modo de expresar el amor divino con autenticidad. "No el que dice Señor, Señor, entra en el Reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos" (Mt. 7.21)

.